「LPO」という言葉を聞いたことはあっても、具体的に何をすればよいのか迷っている方も多いのではないでしょうか。LPO(ランディングページ最適化)は、訪問者がアクセスするランディングページを改善し、コンバージョン率を向上させるための重要な施策です。

本記事では、LPOの重要性を詳しく解説するとともに、SEO(検索エンジン最適化)やEFO(エントリーフォーム最適化)との違いについても分かりやすく説明します。また、初心者の方でもすぐに実践できる具体的な進め方をステップごとにお伝えします。

さらに、LPOによって大きな成果を上げた企業の成功事例もご紹介します。どのような課題に直面し、どのように解決したのかを知ることで、自社での取り組みに役立つ実践的なヒントを得ることができます。

ぜひ本記事を通じて、LPOの基礎を理解し、具体的な改善に向けた一歩を��踏み出すきっかけにしてください。

LPO(ランディングページ最適化)とは?

LPOとは何か?

ユーザーは、インターネットでの検索結果や広告、またはキャンペーンメール内のリンクなどを経由してWebサイトにアクセスします。その際、最初に訪れるページをLP(ランディングページ)と呼びます。

広義では、LPはユーザーが「ランディング=着地」するページ全般を指します。そのため、サイト内のどのページでも該当する可能性があり、必ずしもコンバージョン(成果)を目的としたページに限りません。例えば、ブログ記事や企業のホームページがLPとなる場合もあります。

一方、狭義では、LPは商品の購入、資料請求、問い合わせ、会員登録など、特定のコンバージョンを促すために設計されたページを指します。この場合、広告やキャンペーンのリンク先として利用されることが多く、明確な目的を持った1ページで構成されるのが特徴です。

LPOとは、Landing Page Optimization(ランディングページ最適化)の略称で、狭義のLPを対象に、コンバージョン率(CVR)の向上を目指してページを改善する手法を指します。これには、デザインや内容の見直し、ユーザー行動の分析に基づいた調整が含まれます。

関連記事:LPOとは?コンバージョン率を上げるランディングページ最適化の基礎知識

LPOはなぜ必要?LPOの重要性やメリット

LPOが重要な理由は、多くのアクセスを集めても、それがCVにつながらなければ成果を最大化できないからです。どれだけ広告や検索流入でアクセス数を増やしても、LPが最適化されていなければ訪問者は離脱し、投資の効果を十分に発揮できません。

LPOは、LPを改善し、広告や検索流入からのCVRを向上させることで、限られた広告予算から最大の成果を引き出します。アクセスを成果に変えるために、LPOは欠かせない施策といえるでしょう。

SEO・EFOとの違いは?どこから始めるべき?

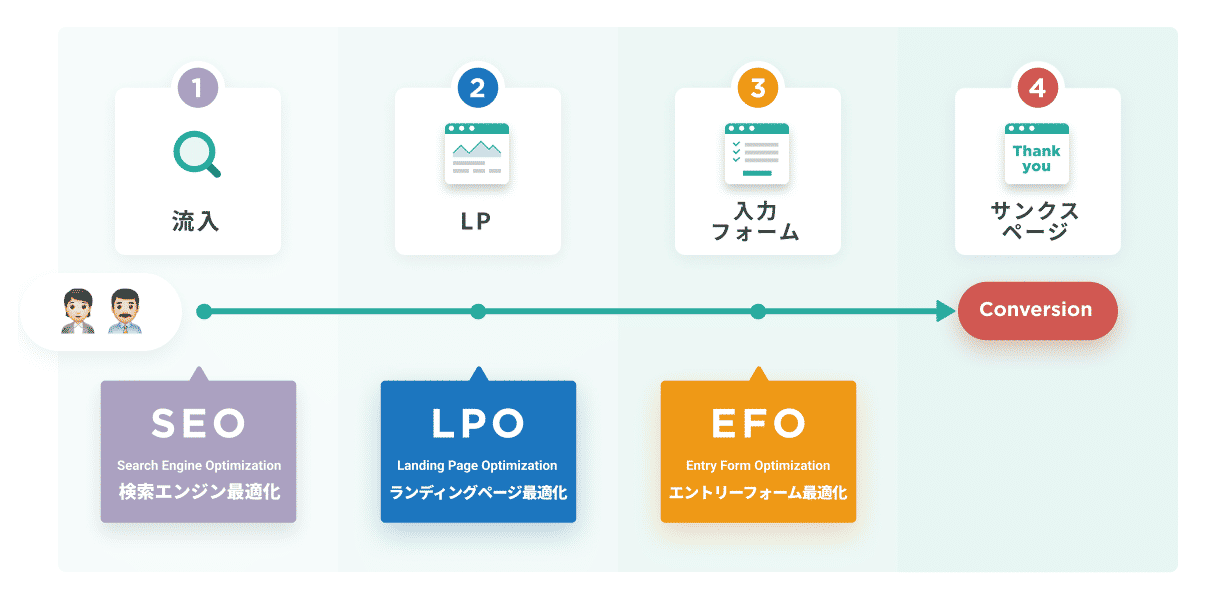

LPOについて調べていると、「SEO」や「EFO」といった言葉も目にすることがあるのではないでしょうか。これらはすべてWebマーケティングに関連する重要な概念ですが、それぞれの目的やアプローチには違いがあります。

ここでは、「SEO」や「EFO」とLPOの違いを解説し、それぞれの特性を理解した上で、どの施策から始めるべきかを考えていきます。

SEO(検索エンジン最適化)

SEOとは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略称で、Webサイトを検索エンジンでの表示順位を向上させるための施策を指します。検索エンジンのアルゴリズムに合わせたキーワード設計やコンテンツ制作、サイト構造の改善などを行うことで、自然検索からの流入を増やすことを目的とします。

また、SEOは一度整備すれば長期的に成果を生むため、広告に頼らない持続的な集客手段として注目されています。

まとめると、SEOは検索結果で上位表示を目指して流入を増やす施策、LPOは訪問者が離脱せず成果を生むようページを改善する施策です。両者を組み合わせることで、集客から成果までの流れを最適化し、コンバージョン率を効果的に高めることが可能です。

EFO(エントリーフォーム最適化)

EFOとは、Entry Form Optimization(エントリーフォーム最適化)の略称で、Webサイトやアプリの入力フォームを最適化することで、コンバージョン率(CVR)を向上させる施策です。入力項目を必要最低限に減らす、エラーメッセージを明確にする、リアルタイムでの入力補助を提供するなど、ユーザーがスムーズに情報を入力できる環境を整えます。フォームの離脱率が高い場合、EFOを行うことで大幅なCVR改善が期待できます。

LPOはランディングページ全体を最適化し、コンバージョンを目指す施策です。一方、EFOはその中でも入力フォームに特化した具体的な取り組みといえます。つまり、LPOが広い概念であるのに対し、EFOはその一部を構成する重要な施策です。

LPO・SEO・EFOはどれから始めると良い?

ここまでSEOやEFOの定義を明らかにしながら、LPOとの違いについて解説しました。それでは、LPO・SEO・EFOのどれから取り組むべきでしょうか?

LPO・SEO・EFOはそれぞれ役割が異なり、相互補完的に機能することでコンバージョンを最大化する施策です。そのため、本来はすべてを並列に取り組むのが理想的です。ただし、リソースには限りがあるため、まずは現状の課題を分析し、ボトルネックとなっている要素を見極めた上で優先順位を決めることが重要です。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| アクセスが少ない場合 | SEOを優先して流入を増加させる |

| アクセスはあるが成果が出ない場合 | LPOを優先して成果を引き出す |

| フォームの離脱率が高い場合 | EFOを優先して改善を行う |

LPOの進め方:LPOを成功させるための手順とポイント

LPOの重要性については、ここまででご理解いただけたかと思います。LPOに取り組むことで、アクセスを成果につなげるチャンスが大きく広がります。しかし、具体的な手順やポイントを把握せずに進めてしまうと、期待した成果を得られないこともあります。

そこでここからは、LPOを成功させるための基本的な手順と、実施時に押さえておくべき重要なポイントを解説します。

①KGI・KPIを設定する

LPOを成功させるには、PDCAサイクルを繰り返し回しながら、設定した目標・指標に基づいて成果を分析・改善していくことが欠かせません。この継続的なプロセスが、確実な成果を生む鍵となります。

そのため、まずは最終的な目標であるKGI(Key Goal Indicator。売り上げや契約数など)を設定し、LPOの目的を具体化しましょう。また、KGIに至るまでのKPI(Key Performance Indicator。CVR、直帰率、クリック率など)を設定して進捗をモニタリングすることも重要です。これらが整わないと施策が場当たり的になり、効率的に成果をあげていくことが難しくなってしまいます。

②LPの現状分析・課題の抽出

KGI・KPIを設定した後は、LPの現状を分析して具体的な課題を抽出することが、効果的なLPOを進めるための次のステップとなります。

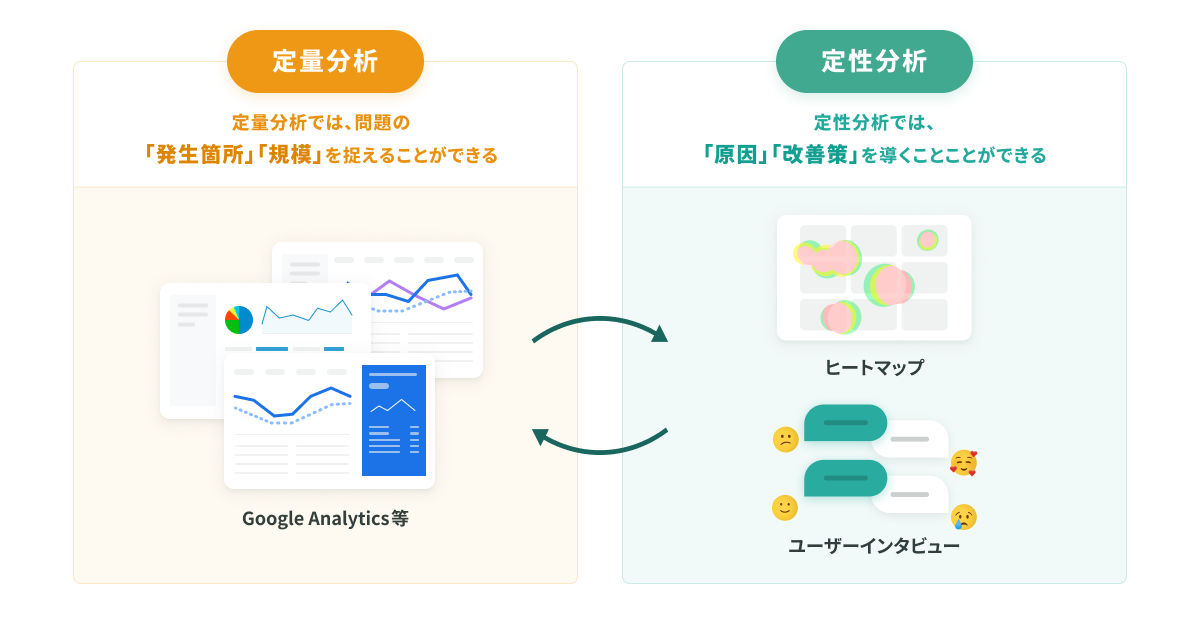

現状分析を行う手法は大きく「定量分析」と「定性分析」の2種類がありますが、その両方をうまく使い分けることが大事です。

定量分析は、CVR・直帰率・ページ滞在時間などのデータ分析を指し、数字を通じて「問題の発生箇所」や「問題の規模」を特定するのに役立ちます。一方、定性分析は、ヒートマップ、ユーザーインタビュー、行動観察などを指し、ユーザーがなぜ特定の行動をとるのかを知ることを通じて「なぜ問題が起きているのか」と「具体的な改善策」を明らかにするのに役立ちます。

具体的なシナリオで考えてみましょう。

例えば、Google Analyticsを用いた定量分析の結果、CTA(Call To Action。とってもらいたい行動に誘導すること)ボタンのクリック率が低いことが判明したとします。この時点で「どこに問題があるのか(CTAボタンのクリック率が低い)」は分かりますが、「なぜクリックされないのか」は明らかではありません。

次に、ヒートマップを活用して定性分析を行った結果、CTAボタンがユーザーの視線が集中しない位置に配置されていることが分かりました。また、ユーザーインタビューを通じて、「ボタンが目立たない」「文言が魅力的でない」というフィードバックを得ることができました。これにより、「なぜクリックされないのか」という原因を特定できました。

さらに、定量分析に戻り、他のページや競合ページのデータと比較することで、この問題が全体にどれほどの影響を与えているのかを確認します。影響の規模が大きい場合、CTAボタンのデザインや配置、文言を変更するなどの改善施策に優先的に取り組むべきであることが分かります。

このように、定量分析と定性分析を行ったり来たりすることで、問題の「発生箇所」「規模」「原因」「改善策」を多角的に理解でき、効果的にLPの課題を抽出し、解決する道筋を描くことが可能になります。

③仮説立案と施策の検討

課題の抽出が完了したら、次に重要なのは、その課題に基づいた具体的な仮説を立て、どのような施策を講じるべきかを検討することです。定量・定性分析を通じて得られたデータや知見をもとに、課題解決のための仮説立案を行い、施策を検討していきましょう。

仮説に対して施策を検討する際は、1つの仮説に対して複数の施策を検討することが重要です。これにより、異なるアプローチの効果を比較できるだけでなく、複数の施策にリスクを分散し、より効率的にLPOを進めることができます。以下の表では、1つの仮説に対して複数の施策を立案する重要性を具体的に整理しています。

| 観点 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| リスク分散 | 1つの施策が効果を発揮しない場合に備え、複数施策を試すことで失敗のリスクを軽減する。 | ボタンの色変更だけでなく、配置やサイズ変更も検討する。 |

| 効果比較 | 複数施策の結果を比較し、どの施策が最も効果的かを明確にする。 | 「赤いボタン」と「目立つ配置」のA/Bテストでクリック率を比較。 |

| ユーザー適応性 | 異なるユーザー層や環境(デバイス、地域など)ごとに最適な施策を見つけられる。 | 若年層には緊急性を強調した文言、シニア層には安心感を強調した文言をテストする。 |

| 相乗効果の発見 | 複数の施策を組み合わせた場合、単独の施策よりも高い効果を発揮する可能性がある。 | ボタンの色変更と文言改善を同時に実施した結果、クリック率が大幅に向上する。 |

| 改善の加速 | 複数施策を並行実行することで、PDCAサイクルを効率的に回し、改善を迅速に進める。 | 配置変更と文言変更を同時にテストし、短期間で効果の高い施策を発見できる。 |

④施策の実行と振り返り

次に施策を実施し、効果を測定しましょう。施策の実施にはA/Bテストを活用することをおすすめします。

A/Bテストとは、2つ以上のパターン(例: 現状のデザインと新しいデザイン)をユーザーに同時に提示し、それぞれのパフォーマンスを比較する手法です。

例えば、現状のデザインと施策を反映したデザインを比較する場合、それぞれのパターンに対してA/Bテストを実施し、CVRを計測して差分を分析することで、施策の有効性を定量的に評価できます。これにより、次の意思決定をデータに基づいて行うことが可能になります。

さらに、A/Bテストでは一部のユーザーに限定してテストを実施するため、仮に施策がネガティブな影響を及ぼした場合でも、損失を最小限に抑えることができます。このように、低リスクで新しい施策に挑戦できる点も大きなメリットです。

A/Bテストの設計や、実施する上で気を付けるべきポイントは以下の記事でも詳細に解説していますので、合わせてご覧ください。

関連記事: まずはここから!効果的なABテストの設計方法

簡単な改善でこんなに成果が!LPOの成功事例を紹介

ここまでお読みいただき、LPOを通じて具体的にどのような成果が得られるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。ここでは、当社のお客様がLPOを活用して成功を収めた3つの事例をご紹介します。LPOの効果や可能性を実感いただきながら、実施に向けたヒントを見つけていただければ幸いです。

事例①: 株式会社坂ノ途中様

「100年先もつづく、農業を。」というメッセージを掲げ、お野菜セット・定期宅配サービスの運営を行なっている株式会社坂ノ途中では、オンラインショップのトップページで来訪者全員に定期宅配注文へのバナーを表示していました。しかし、すでに定期宅配を利用しているユーザーにとっては、バナーが不要な情報となる可能性があり、必要な情報を適切なユーザーに届ける方法が課題となっていました。

そこで、定期便をすでに利用しているユーザーをセグメント化し、対象ユーザーにのみ新着商品を案内するバナーに差し替えたところ、バナークリック経由の商品購入完了率が6.93%から32.26%まで大きく向上しました。

ユーザーにとって必要な情報を適切に案内することで、購入につながると実感できた事例です。

事例記事: 個性あふれるお野菜との出会いを定期宅配で。 顧客体験にこだわる「坂ノ途中」の高速サイト改善

事例②: 株式会社SUPER STUDIO様

テクノロジーとデータを活用して“ビジネス全体”を最適化する統合コマースプラットフォーム「ecforce(イーシーフォース)」を開発・提供する株式会社SUPER STUDIOでは、ブランドサイトのトップページ経由のコンバージョンやファーストビューのCTAボタンの改修が課題にあがっていました。

そこで、CTAボタンのマイクロコピーを新たに4つのパターンで検証した結果、改修前と比較して資料請求率が最大33%向上するパターンを発見。部分的な改修であっても予想以上の効果を生むことが確認でき、細かな改善の重要性がわかりました。

.webp)

事例記事: 開発リソースが不足していたトップページのファーストビュー改修をノーコードで次々と検証。手軽なCTAボタンの改善で資料請求率が最大33%向上し、期待以上の成果に。(ecforce)

事例③: ディップ株式会社様

「バイトル」などの人材サービス事業と「コボット」シリーズを提供するDX事業を展開するディップ株式会社では、既存リード向けのナーチャリング施策として定期的にメールマガジンを配信しています。メールの開封率やサイトへの流入は一定の水準を維持していたものの、サイト流入後のCVRが課題となっていました。

そこで、メルマガ経由の流入を特定し、資料請求ページ内のコンテンツやデザインをメール内容や流入元ページに合わせて表示するA/Bテストを実施。その結果、資料請求を含むCVRが約1.9倍に改善しました。

この取り組みは、メールキャンペーンと連動した一貫性のあるサイト改善の効果を実証しただけでなく、チーム間の連携を強化し、顧客チャネルを横断したマーケティング施策の展開につながりました。

事例記事: メールキャンペーンからの流入時、資料請求ページをメールと一貫した訴求内容に変更してCVRが1.9倍に改善。(ディップ)

LPOを効果的に行うには?

ここまでLPOの全体像や実践方法について学んできましたが、加えて注目したいのが「効率性」です。なぜなら、LPO成功のカギは、試行錯誤を重ねながら「PDCAサイクルを高速に回し続ける」ことにあるからです。手作業による分析やエンジニア依存の施策実行プロセスは、サイクルを遅らせる原因となり、顧客が期待する価値ある体験を届けるチャンスを失うことにつながってしまいます。

そのため、LPOを行っていく上では、専用のLPOツールを導入することをおすすめします。例えば、当社が提供する「KARTE Blocks」には以下のような特徴があり、LPO実施時に生じるさまざまな悩みを解消しながら、効率的に最適化を進めることが可能です。

仮説立てや振り返りのための多角的な分析を手軽に実現

KARTE Blocksでは、セッションリプレイによる個別ユーザーの行動観察や、セグメントごとのA/Bテスト結果の分析が簡単に行えます。これにより、「なぜこの結果が出たのか」を深く理解し、次の施策に活かせる具体的なアクションプランを導き出せます。

施策を自らの手ですぐにサイトに反映できる

通常、サイトへの施策反映にはエンジニアへの依頼が必要で、時間や費用がかかってしまうケースが多くあります。しかし、KARTE Blocksでは、マーケターやデザイナー自身がノーコードエディタを利用した直感的な操作でコンテンツを編集・更新できます。これにより、アイデアをすぐにサイトに反映でき、施策のスピード感を大幅に向上させることができます。

鉄板の勝ちパターンをすぐに試すことができる

初めてのLPOでは、「どの施策から手をつければよいのか分からない」という課題もあります。KARTE Blocksには、実際の成功事例に基づいたテンプレートが豊富に用意されています。これらを活用することで、すぐに効果的な施策を試し、短期間で成果を得ることが可能です。

来訪ユーザーに合わせたパーソナライズ

施策によっては、特定のユーザーセグメントには大きな効果を発揮する一方で、別のセグメントにはネガティブな影響を与える場合もあります。このようなケースでも、KARTE Blocksならユーザーの行動データや属性に基づき、来訪ユーザーごとにパーソナライズされたコンテンツを自動で出し分けることが可能です。これにより、すべての顧客に最適な体験を提供し、CVRやCX(顧客体験)の向上を実現します。

まとめ

本記事では、LPO(ランディングページ最適化)の基本から実践的な手法、さらに具体的な成功事例やツール活用まで幅広く解説してきました。最後に、本記事の内容を簡潔にまとめたので、振り返りや実践の際にぜひ参考にしてください。

- LPOとは、ランディングページ最適化のことで、LPを改善し、CVRを向上させるための施策

- LPOは、広告や検索流入の成果を最大化するために欠かせない取り組み

- SEOは検索順位を向上させ、サイトへの流入を増やす施策

- EFOは入力フォームを最適化し、離脱率を減らす施策

- SEO・EFO・LPOはそれぞれ目的が異なり、どれかだけを実施すれば良いのではなくCVRに至るまでのボトルネックに応じて適切に実施することが必要

- LPOを成功させるには、以下のような手順とポイントを押さえることがカギとなる

- KGI・KPIの設定: 明確な目標を設定し、進捗をモニタリングする

- 現状分析: 定量・定性分析を活用して課題を抽出する

- 仮説立案と施策検討: 分析結果を元に仮説立案を行い、複数の施策を検討する

- 施策実行と振り返り: A/Bテストを活用し、データに基づいた意思決定を行う

- LPOは専用のツールを活用することで、より効率的に進めることができる

記事中でもご紹介させていただきましたが、KARTE Blocksは、顧客データ活用を主軸としたLPO対策に非常に貢献できるプロダクトで、既存のサイトにタグを設置するだけで使い始めることができます。LPに辿り着く目的はユーザーによってさまざまですが1st Partyカスタマーデータの活用により一人ひとりに合わせた体験を実現いたします。

当社では「データによって人の価値を最大化する」というミッションを掲げ、LPOだけではなくCX(顧客体験)向上に貢献するCXプラットフォーム「KARTE」などの総合的なCXソリューションの提案もできますので、ご興味ございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

KARTE Blocksの資料請求はこちら

KARTE BlocksKARTE Blocks BlogLPOとは?基礎知識やSEO・EFOとの違い、取り組み方を解説